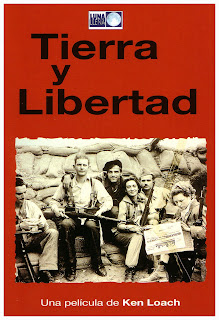

Como hemos mencionado, en recientes entradas, esta película de Ken Loach, utilizada de manera irrisoriamente esquemática por Antonio Elorza en sus delirantes artículos, queremos dedicar unas líneas al análisis de lo que se nos muestra, a la veracidad de su contenido y a su vinculación con el anarquismo.

Antes de nada, y otorgando cierta legitimidad histórica a lo que la película narra, al margen de su calidad, diremos que debería ser sabido que la inspiración se encuentra en gran medida en George Orwell y en su Homenaje a Cataluña. Orwell lleva a España a finales de 1936 y relata en el libros sus experiencias como miliciano en el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) mostrando la represión que sufrió esta fuerza política antiestalinista por parte de los comunistas. A pesar de mantenerse dentro de un partido marxista, Orwell profesa su admiración por la labor revolucionaria anarquista en la ciudad de Barcelona; será una agradable sorpresa la del británico cuando encuentra en los libertarios a los verdaderos constructores del socialismo, no solo en el terreno económico, también en los hábitos cotidianos de la vida y teniendo en cuenta siempre la libertad como factor primordial. Insistimos en que hablamos de las memorias de un escritor tan importante como Orwell, referente moral en su crítica a regímenes totalitarios; no hemos entrado todavía en los entresijos de un guión cinematográfico, todo lo realista que se quiera, pero ficción al fin y al cabo. Orwell narrará también sus avatares en el frente, de febrero a mayo de 1937; el 20 de mayo será herido en el frente de Aragón y enviado de vuelta a Barcelona para encontrarse una situación muy distinta a la vivida meses antes: los estalinistas se han hecho con el control de la ciudad y se ha retornado a los privilegios burguesas de antaño. Veremos como el film de Loach, aunque de manera muy somera e incompleta, nos narra hechos similares.

David, hablando ya de la película, es un militante comunista inglés que asiste a una conferencia en su ciudad natal en la que se pide ayuda externa para la República en España. Asistiremos a la evolución de este personaje, de una ingenua militancia comunista original y un desconocimiento absoluto sobre la política española a una progresiva concienciación sobre lo que será la verdadera labor revolucionaria. David, ante la imposibilidad inicial de encontrar a sus camaradas comunistas, acaba enrolándose en una milicia del POUM; la película encuentra un valor al mostrar la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres, y entre personas de diversas nacionalidades que han acudido al auxilio de la libertad frente al fascismo; este espíritu de milicia será muy diferente, tal y como se expresa en alguna línea de diálogo, al militarizado del Ejército Popular controlado por los comunistas. Es conocido el respeto que tiene Loach por otorgar la mayor veracidad posible y, efectivamente, los actores elegidos son de diversas nacionalidades (muy al contrario de lo que observamos tantas veces en determinadas producciones), por lo que es primordial ver la versión original subtitulada de una película en la que se habla en varios idiomas. No obstante, el afán de Loach por mostrar a una izquierda "heterodoxa", o si se quiere "antiautoritaria", perfectamente unida resulta cuanto menos sospechosa; la deriva de la guerra y de la revolución, más que cualquier otro factor, fue lo que supuso que anarquistas y marxistas antiestalinistas caminaran finalmente juntos en algunos aspectos (especialmente, siendo objetivo ambos de la represión estalinista), pero no es ni mucho menos un frente común el que pudieron hacer antes de esos acontecimientos, no puede simplificarse tanto en la historia y en la política.

Es tal vez mucho exigir, a un largometraje de ficción, que nos explique claramente la compleja situación política dentro del conflicto civil español. No obstante, creemos que sí es un justo reproche denunciar el excesivo halo romántico que desprende el film, rozando el maniqueísmo en algunos momentos, cuando quiere mostrársenos un frente revolucionario unido al margen de ideologías. La secuencia de la decisión asamblearia sobre la colectivización de la tierra, en determinado pueblo liberado de los fascistas, es uno de los logros más evidentes del film, resulta encomiable y emotiva en muchos aspectos; por lo que se dice, se buscó la espontaneidad de actores y extras, buscados entre auténticos militantes anarquistas en la actualidad y también entre personas que no pudieran entender el desarrollo de la revolución, lo que la otorga un mayor valor añadido. Sin embargo, esa secuencia es más bien aislada en el conjunto de la obra y el film adolece de una mayor concreción y contextualización; es decir, al final lo que tiene mayor peso es que se trata de un bonito film de oprimidos tomando, por fin, la "tierra prometida". No queremos entrar demasiado en lo que fue la verdadera política revolucionaria de una fuerza como el POUM ni en las disputas reales que pudieran tener con los anarquistas; sin embargo, resulta muy sospechoso en una película de obvio espíritu libertario la omnipresencia de este partido máxime cuando no se desea detallar, en la narración, política alguna y sí mostrar a los propios campesinos y trabajadores tomando los medios de producción para gestionar sus vidas.

En Tierra y libertad aparecen, de manera fugaz, los conocidos como hechos de mayo del 37; estos sucesos enfrentaron en Cataluña definitivamente, incluso con las armas, a revolucionarios anarquistas y poumistas con los representantes de la legalidad republicana, especialmente con los comunistas. El film de Loach nos muestra, sin dar mayores explicaciones, el sitio a la central de Telefónica en Barcelona, un bastión de la CNT. Se trataba de una claro símbolo de las conquistas revolucionarias, que las fuerzas catalanistas de la Generalitat, junto a los comunistas y otros miembros de la legalidad republicana, no dudaron en atacar. Fue una táctica de los estalinistas y de sus aliados para arrebatar el poder a los comités obreros, que chocó enérgicamente con los trabajadores en armas. Desgraciadamente, la derrota final se produjo y se convirtió en uno de los símbolos del ocaso de la revolución libertaria. Aunque se comprende que es imposible en un largometraje explicarlo todo, resulta increíble la conversión de David; renuncia a la milicia y se alista en el ejército republicano por sus convicciones comunistas, por lo que se ve obligado a atacar el edificio de Telefónica y solo después de intercambiar unos cuantos tiros con los sitiados, y de intercambiar unas palabras con un compatriota inglés que se encuentra en el otro bando, ve la luz definitivamente, comprende que es una marioneta de los designios de Stalin y retorna a la lucha junto a la milicia reconciliándose con Blanca. Para explicar la política de Stalin en la guerra española, se nos explica en algún momento que el dictador soviético desea dar una buena imagen ante las democracias capitalistas (que jamás ayudaron a la República española), destruyendo la revolución y usando a los trabajadores "como piezas de ajedrez", para así lograr tratados comerciales. Es, al menos, una buena base para comprender el chantaje al que se vio sometida la república y el crecimiento de fuerzas tan minoritarias como el Partido Comunista y su versión regional del Partido Socialista Unificado de Cataluña.

El personaje de Blanca, objeto del interés sentimental de David, es paradigmático. Tantas veces se ha aludido a ella como anarquista, pero ¿lo es realmente? Parece más una figura que trata de conciliar el marxismo heterodoxo, representado por un partido político (las alusiones de Blanca al POUM, a sus medios y a sus dirigentes, son excesivas para un personaje libertario), con el anarquismo; es significativo que el pañuelo que porta, aunque tantas veces se haya querido ver como rojinegro, sea en realidad de color rojo y acabe apareciendo al final de la película convertido en un símbolo para una nueva generación que canta… ¡la Internacional! No sería justo tampoco aludir, sin más, como argumento para criticar su obra, a la filiación política de Ken Loach, que siempre se ha dicho trotskista, pero su película resulta manipuladora en muchos aspectos y acaba en un terreno de aspecto más comunista que antiautoritario; para respetar el espíritu del film, hubiera sido necesario un mayor respeto por la estética anarquista como símbolo obvio del socialismo antiautoritario (no de una suerte de marxismo antiestalinista). La muerte de Blanca a manos de los comunistas estalinistas, ya convertidos en un ejército (incluido algún ex miembro de la milicia, que ya anteriormente había usado la argumentación oficial comunista de vencer primero en la guerra y luego ya vendrá la revolución), aunque es inevitable no emocionarse por su simbología, a poco que reflexionemos, resulta también forzada y manipuladora. No parece, a todas luces, un final satisfactorio para una película valiosa, pero cuestionable en tantos aspectos.

Sin embargo, Tierra y libertad tuvo un valor incuestionable. El estreno de la película en España, en 1995, un país con tantos problemas de memoria histórica, puso de nuevo en el candelero aspectos que también habían sido silenciados por la izquierda oficial. No es casualidad que el film no gustara nada al inefable Santiago Carrillo, ex dirigente comunista y estalinista en los tiempos de la Guerra Civil, y tratara de atacar lo que en ella se sostenía calificando a los revolucionarios protagonistas de "aventureros irresponsables"; nada nuevo, la ya manida argumentación estalinista, que afortunadamente no puede ya parar el empuje de la verdad histórica. Afortunadamente, al margen de polémicas y de la calidad del film, la película tuvo cierto calado en el público más joven y supuso cierto reforzamiento para la esperanza de una alternativa libertaria al sistema económico y político que sufrimos.

Antes de nada, y otorgando cierta legitimidad histórica a lo que la película narra, al margen de su calidad, diremos que debería ser sabido que la inspiración se encuentra en gran medida en George Orwell y en su Homenaje a Cataluña. Orwell lleva a España a finales de 1936 y relata en el libros sus experiencias como miliciano en el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) mostrando la represión que sufrió esta fuerza política antiestalinista por parte de los comunistas. A pesar de mantenerse dentro de un partido marxista, Orwell profesa su admiración por la labor revolucionaria anarquista en la ciudad de Barcelona; será una agradable sorpresa la del británico cuando encuentra en los libertarios a los verdaderos constructores del socialismo, no solo en el terreno económico, también en los hábitos cotidianos de la vida y teniendo en cuenta siempre la libertad como factor primordial. Insistimos en que hablamos de las memorias de un escritor tan importante como Orwell, referente moral en su crítica a regímenes totalitarios; no hemos entrado todavía en los entresijos de un guión cinematográfico, todo lo realista que se quiera, pero ficción al fin y al cabo. Orwell narrará también sus avatares en el frente, de febrero a mayo de 1937; el 20 de mayo será herido en el frente de Aragón y enviado de vuelta a Barcelona para encontrarse una situación muy distinta a la vivida meses antes: los estalinistas se han hecho con el control de la ciudad y se ha retornado a los privilegios burguesas de antaño. Veremos como el film de Loach, aunque de manera muy somera e incompleta, nos narra hechos similares.

David, hablando ya de la película, es un militante comunista inglés que asiste a una conferencia en su ciudad natal en la que se pide ayuda externa para la República en España. Asistiremos a la evolución de este personaje, de una ingenua militancia comunista original y un desconocimiento absoluto sobre la política española a una progresiva concienciación sobre lo que será la verdadera labor revolucionaria. David, ante la imposibilidad inicial de encontrar a sus camaradas comunistas, acaba enrolándose en una milicia del POUM; la película encuentra un valor al mostrar la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres, y entre personas de diversas nacionalidades que han acudido al auxilio de la libertad frente al fascismo; este espíritu de milicia será muy diferente, tal y como se expresa en alguna línea de diálogo, al militarizado del Ejército Popular controlado por los comunistas. Es conocido el respeto que tiene Loach por otorgar la mayor veracidad posible y, efectivamente, los actores elegidos son de diversas nacionalidades (muy al contrario de lo que observamos tantas veces en determinadas producciones), por lo que es primordial ver la versión original subtitulada de una película en la que se habla en varios idiomas. No obstante, el afán de Loach por mostrar a una izquierda "heterodoxa", o si se quiere "antiautoritaria", perfectamente unida resulta cuanto menos sospechosa; la deriva de la guerra y de la revolución, más que cualquier otro factor, fue lo que supuso que anarquistas y marxistas antiestalinistas caminaran finalmente juntos en algunos aspectos (especialmente, siendo objetivo ambos de la represión estalinista), pero no es ni mucho menos un frente común el que pudieron hacer antes de esos acontecimientos, no puede simplificarse tanto en la historia y en la política.

Es tal vez mucho exigir, a un largometraje de ficción, que nos explique claramente la compleja situación política dentro del conflicto civil español. No obstante, creemos que sí es un justo reproche denunciar el excesivo halo romántico que desprende el film, rozando el maniqueísmo en algunos momentos, cuando quiere mostrársenos un frente revolucionario unido al margen de ideologías. La secuencia de la decisión asamblearia sobre la colectivización de la tierra, en determinado pueblo liberado de los fascistas, es uno de los logros más evidentes del film, resulta encomiable y emotiva en muchos aspectos; por lo que se dice, se buscó la espontaneidad de actores y extras, buscados entre auténticos militantes anarquistas en la actualidad y también entre personas que no pudieran entender el desarrollo de la revolución, lo que la otorga un mayor valor añadido. Sin embargo, esa secuencia es más bien aislada en el conjunto de la obra y el film adolece de una mayor concreción y contextualización; es decir, al final lo que tiene mayor peso es que se trata de un bonito film de oprimidos tomando, por fin, la "tierra prometida". No queremos entrar demasiado en lo que fue la verdadera política revolucionaria de una fuerza como el POUM ni en las disputas reales que pudieran tener con los anarquistas; sin embargo, resulta muy sospechoso en una película de obvio espíritu libertario la omnipresencia de este partido máxime cuando no se desea detallar, en la narración, política alguna y sí mostrar a los propios campesinos y trabajadores tomando los medios de producción para gestionar sus vidas.

En Tierra y libertad aparecen, de manera fugaz, los conocidos como hechos de mayo del 37; estos sucesos enfrentaron en Cataluña definitivamente, incluso con las armas, a revolucionarios anarquistas y poumistas con los representantes de la legalidad republicana, especialmente con los comunistas. El film de Loach nos muestra, sin dar mayores explicaciones, el sitio a la central de Telefónica en Barcelona, un bastión de la CNT. Se trataba de una claro símbolo de las conquistas revolucionarias, que las fuerzas catalanistas de la Generalitat, junto a los comunistas y otros miembros de la legalidad republicana, no dudaron en atacar. Fue una táctica de los estalinistas y de sus aliados para arrebatar el poder a los comités obreros, que chocó enérgicamente con los trabajadores en armas. Desgraciadamente, la derrota final se produjo y se convirtió en uno de los símbolos del ocaso de la revolución libertaria. Aunque se comprende que es imposible en un largometraje explicarlo todo, resulta increíble la conversión de David; renuncia a la milicia y se alista en el ejército republicano por sus convicciones comunistas, por lo que se ve obligado a atacar el edificio de Telefónica y solo después de intercambiar unos cuantos tiros con los sitiados, y de intercambiar unas palabras con un compatriota inglés que se encuentra en el otro bando, ve la luz definitivamente, comprende que es una marioneta de los designios de Stalin y retorna a la lucha junto a la milicia reconciliándose con Blanca. Para explicar la política de Stalin en la guerra española, se nos explica en algún momento que el dictador soviético desea dar una buena imagen ante las democracias capitalistas (que jamás ayudaron a la República española), destruyendo la revolución y usando a los trabajadores "como piezas de ajedrez", para así lograr tratados comerciales. Es, al menos, una buena base para comprender el chantaje al que se vio sometida la república y el crecimiento de fuerzas tan minoritarias como el Partido Comunista y su versión regional del Partido Socialista Unificado de Cataluña.

El personaje de Blanca, objeto del interés sentimental de David, es paradigmático. Tantas veces se ha aludido a ella como anarquista, pero ¿lo es realmente? Parece más una figura que trata de conciliar el marxismo heterodoxo, representado por un partido político (las alusiones de Blanca al POUM, a sus medios y a sus dirigentes, son excesivas para un personaje libertario), con el anarquismo; es significativo que el pañuelo que porta, aunque tantas veces se haya querido ver como rojinegro, sea en realidad de color rojo y acabe apareciendo al final de la película convertido en un símbolo para una nueva generación que canta… ¡la Internacional! No sería justo tampoco aludir, sin más, como argumento para criticar su obra, a la filiación política de Ken Loach, que siempre se ha dicho trotskista, pero su película resulta manipuladora en muchos aspectos y acaba en un terreno de aspecto más comunista que antiautoritario; para respetar el espíritu del film, hubiera sido necesario un mayor respeto por la estética anarquista como símbolo obvio del socialismo antiautoritario (no de una suerte de marxismo antiestalinista). La muerte de Blanca a manos de los comunistas estalinistas, ya convertidos en un ejército (incluido algún ex miembro de la milicia, que ya anteriormente había usado la argumentación oficial comunista de vencer primero en la guerra y luego ya vendrá la revolución), aunque es inevitable no emocionarse por su simbología, a poco que reflexionemos, resulta también forzada y manipuladora. No parece, a todas luces, un final satisfactorio para una película valiosa, pero cuestionable en tantos aspectos.

Sin embargo, Tierra y libertad tuvo un valor incuestionable. El estreno de la película en España, en 1995, un país con tantos problemas de memoria histórica, puso de nuevo en el candelero aspectos que también habían sido silenciados por la izquierda oficial. No es casualidad que el film no gustara nada al inefable Santiago Carrillo, ex dirigente comunista y estalinista en los tiempos de la Guerra Civil, y tratara de atacar lo que en ella se sostenía calificando a los revolucionarios protagonistas de "aventureros irresponsables"; nada nuevo, la ya manida argumentación estalinista, que afortunadamente no puede ya parar el empuje de la verdad histórica. Afortunadamente, al margen de polémicas y de la calidad del film, la película tuvo cierto calado en el público más joven y supuso cierto reforzamiento para la esperanza de una alternativa libertaria al sistema económico y político que sufrimos.